2006年12月11日

日本障害者ライダーズ協会

![]()

【障害と免許】

| ■免許の判断(適性検査も)は当然警察当局にあります。それ以外の機関には権限もありません。障害者は多様です。ある人は側車条件またある方は条件無し、健常者でも取れる人、取れない人さまざまと同じです。それと同じです。 だから頑張る価値があります。大変なのは皆同じです。お金も時間も人手も・・ ■適性検査が上手くいかないから「弱者」だというのは幻想です。その社会とのギャップを勘違いして負エネルギー化し、古い「弱者」観念にあった「特権」に立てこもり、結果として自分の「エゴ」つまりこの場合(バイクをどうしても乗りたい)を通すために「弱者」を演じることになりはしないか?いつまでも「弱者」の枠にしがみついている場合ではないような気がします。 ■取れるから乗れるのではなく身体の状態と能力を自身でキチンと判断し、どのような状況においても安全に運転出来る事を念頭に置きましょう。 ■「傲慢」は弱者の慰めである。 |

| 適性検査の情報伝達にお使い下さい。 適性検査用身上書(PDFファイル) 試用版 そのまま印刷出来ます。 |

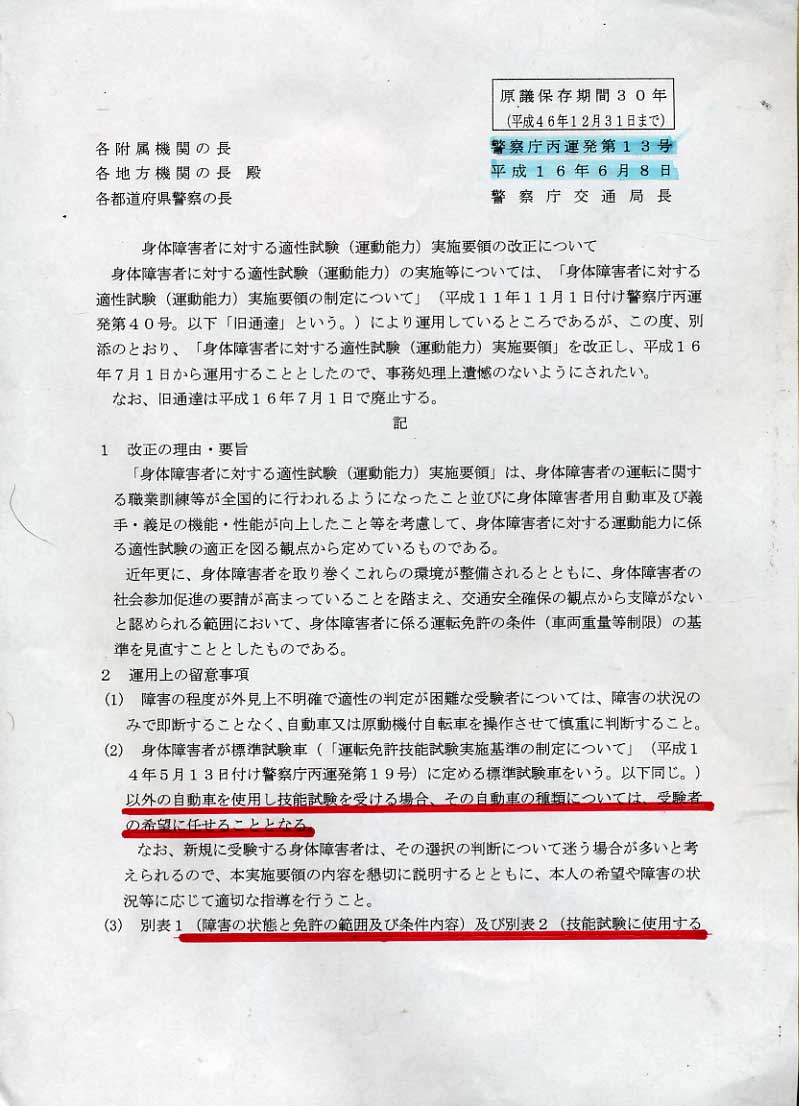

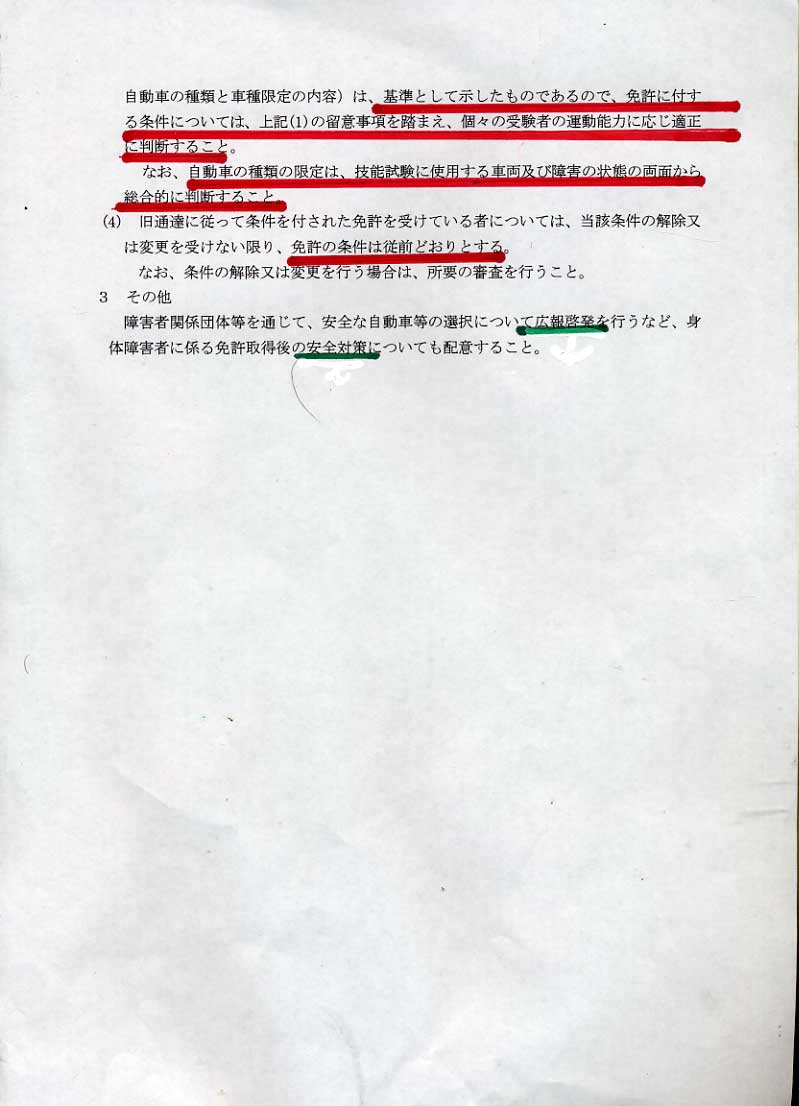

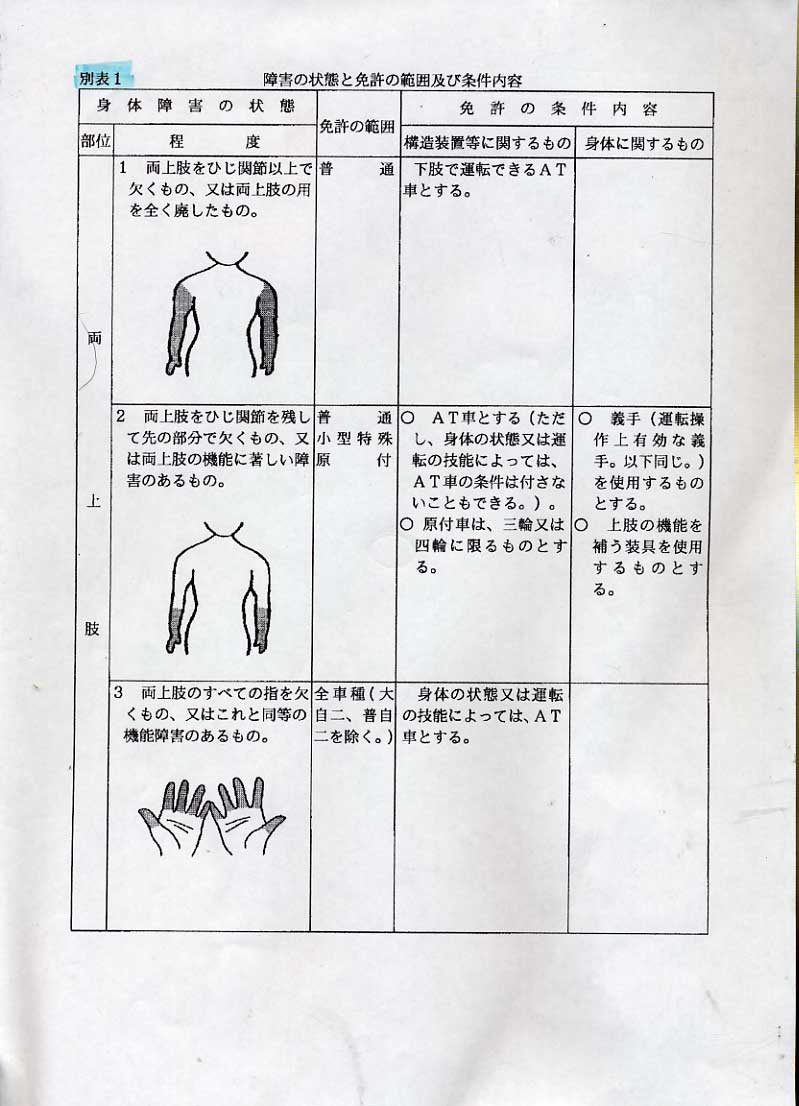

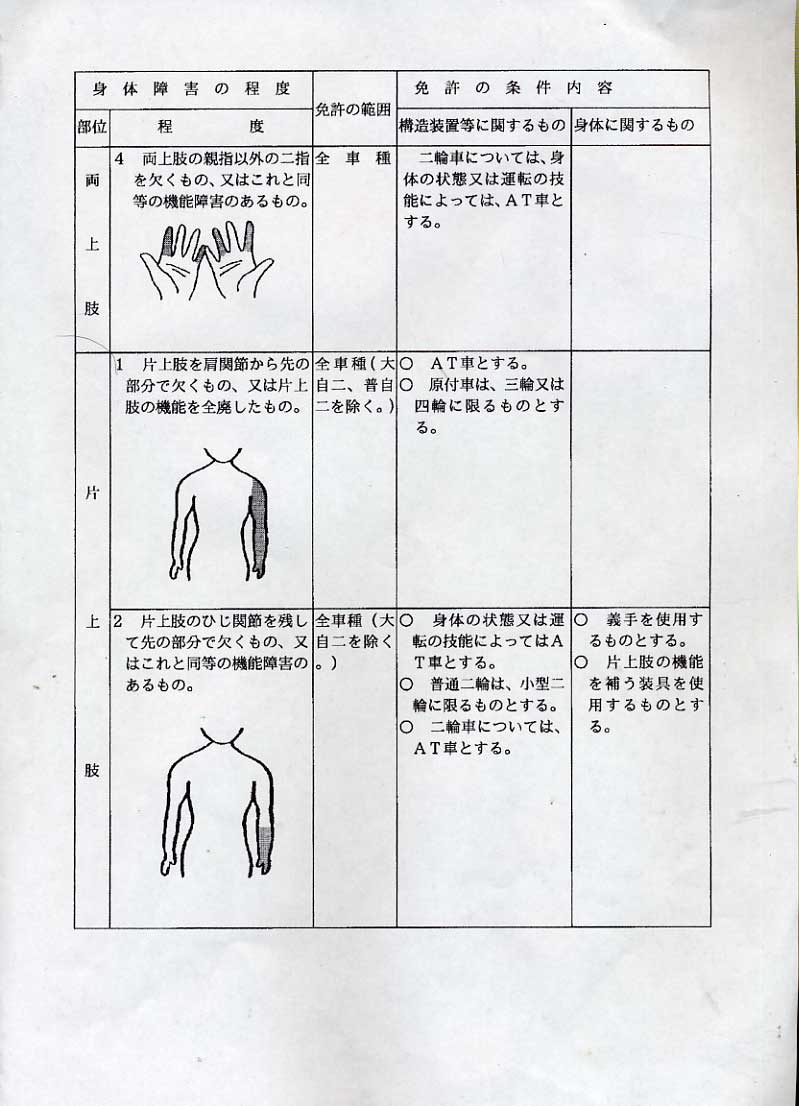

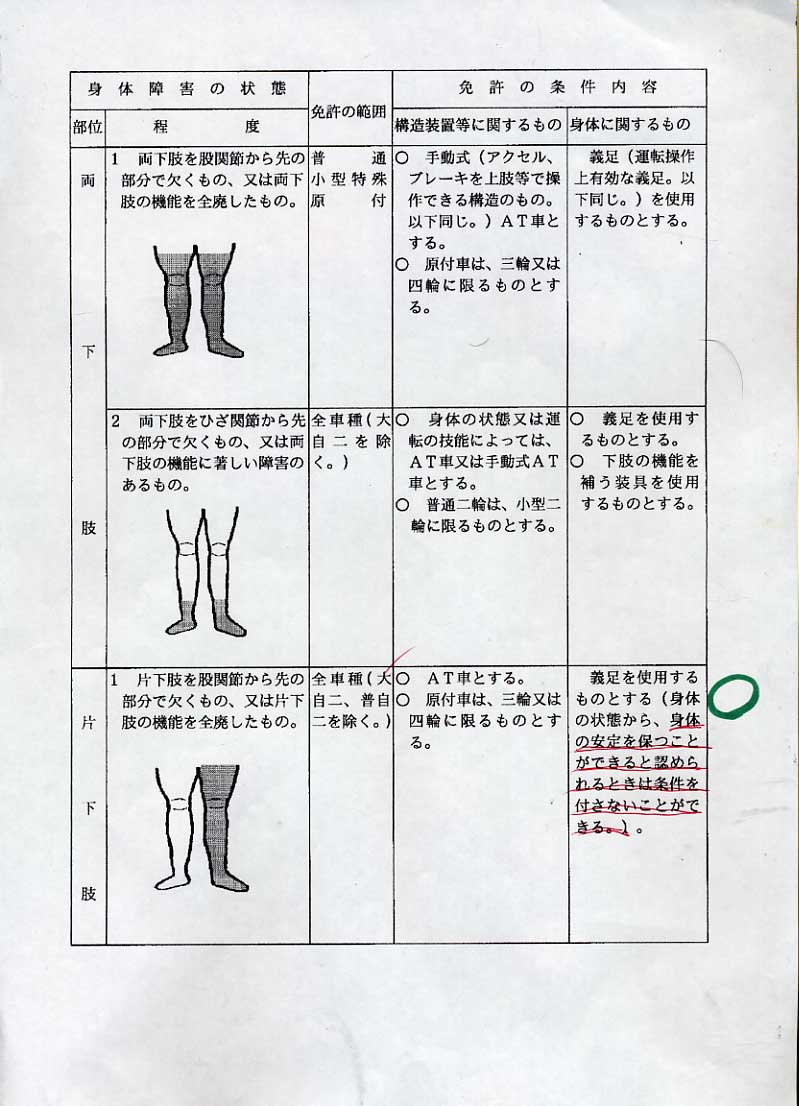

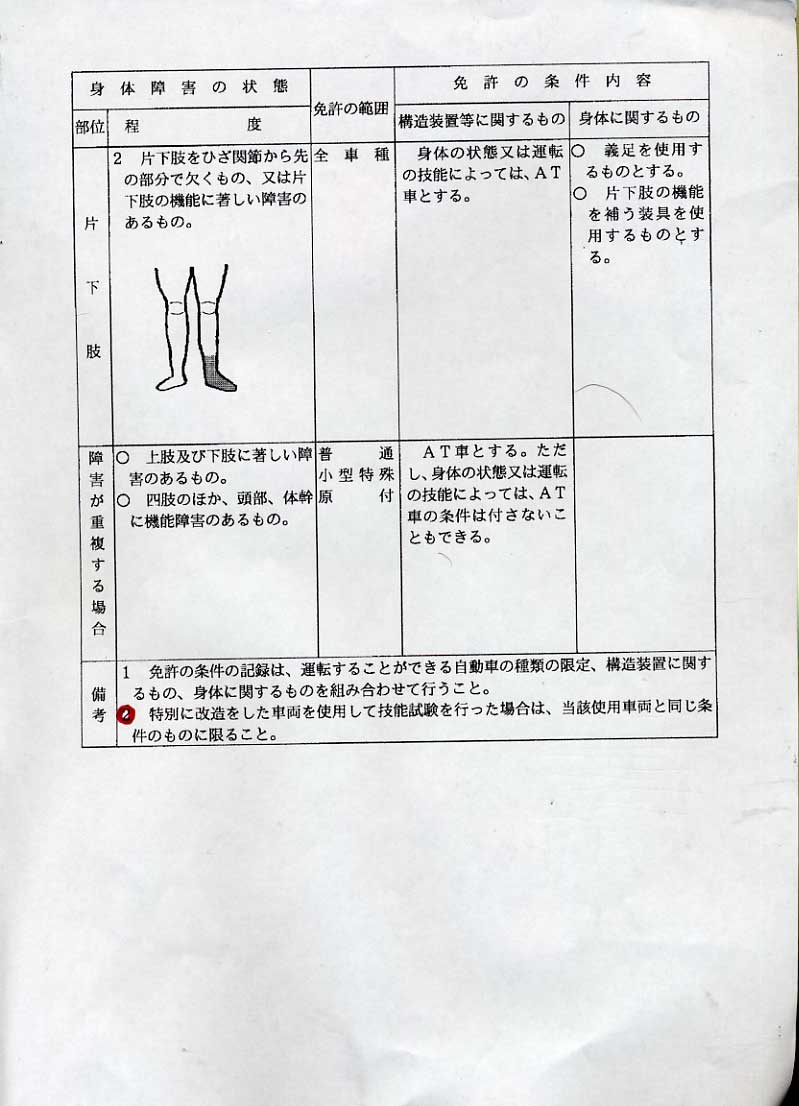

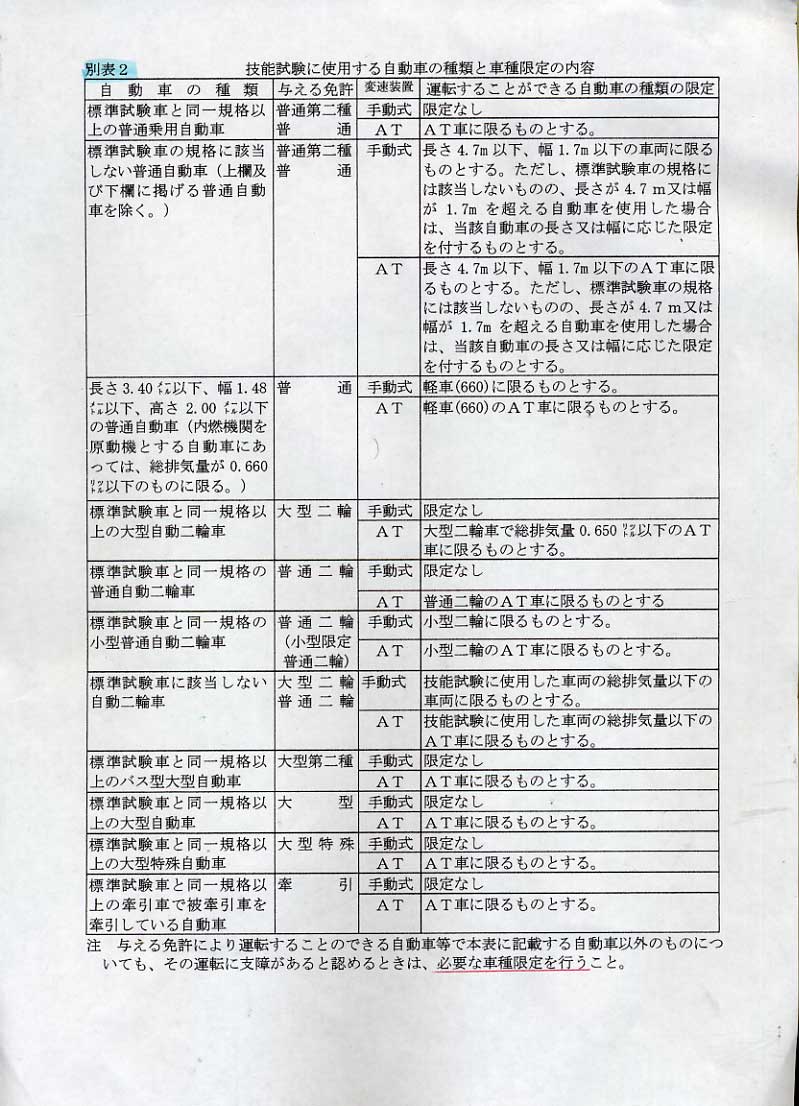

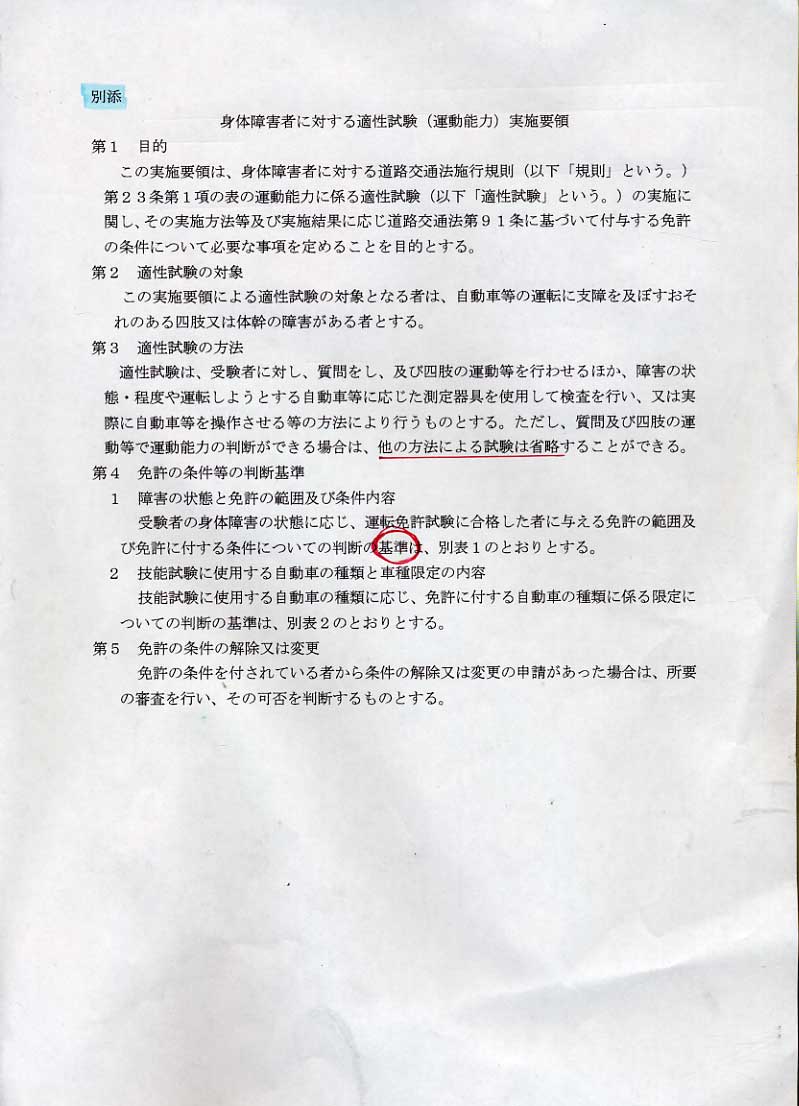

| ■法律にAの障害に対して「5」の範囲の許可が明記してあります。身障者の場合はAの障害でも運動能力は各自それぞれ違うのは御存知の通り、外見では判断出来ない事も多く複雑です。つまり、仮に最初めから「10」とすると、Aの障害車の全員が「10」の範囲の免許を(当然ながら)取れると思い込みます。これでは明らかに混乱が起きます。取れない方が差別だという。 ■法律が柔軟に運用され、キチンと別紙・別添・別表を見れば能力があれば対応出来る幅(赤線で示す下記)があると思います。つまり、Aの障害でも能力があれば「10」まで取れる配慮があると考えれます。そう考えたほうが柔軟である。 目的は全国各地何処でも、誰でも能力があれば、自らの力で免許が取れる事の実現しかない。 **************************************************************************** ■障害部位は同じでも、運動能力は個人差があり結果が違う事理解下さい。 ■試験は平等です。健常者も何回も落ちる方がいるように、全員が平等です。 ■「基準」が下に移動しない為にも皆さんの安全運転の積み重ねが大事です。 ■原付の条件の解釈も同じ (ブログ 8月24日参照にしてネ) ■都合の良い時だけ法を硬直させ、悪くなると「差別だ・おかしい」というのはチョット変です。 ノーヘルのトライク乗りのようなものですね。 極端だが障害者ライダーならより一層にヘルメット着用を心掛ける度量の大きさがほしいものです。ライダー以前に社会人であるべき姿です。法律以前の問題。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■現在は、障害者が持ち込み車両の受験の場合はそれに見合う改造を施した車両を公安委員会で許可を得るだけでよいと判断してます。一般の方の試験場の車両のような、各種ランプ類(ブレーキ・40㌔速度識別・エンスト確認)を装備するのは技術的にも難しく、個人では費用も大変です。現在のところ方法やキット販売もありません。現実問題としても原付にまでインジェクション化されコンピューターも装備されようとしている時代に電装系の改造を含め、経済的負担も出来ません。個人では不可能な改造も有りますので。 各試験場においては公安委員会の審査で上記装備なしで試験車両と認めていただいております。 |